人文情報学月報第152号【中編】

目次

【前編】

- 《巻頭言》「近世史料の年代差と歴史 GIS 研究」

:九州大学大学院人文科学研究院 - 《連載》「欧州・中東デジタル・ヒューマニティーズ動向」第68回

「AI が拓くパピルス文献学の新たな地平:ウェスウィウス・チャレンジ」

:人間文化研究機構国立国語研究所研究系

【中編】

- 《連載》「仏教学のためのデジタルツール」第16回

「デジタル版『教行信証』」

:浄土真宗本願寺派総合研究所 - 《特別寄稿》「歴史研究における「解釈行為」をモデル化する試み(2)」

:ROIS-DS 人文学オープンデータ共同利用センター

【後編】

- 《特別寄稿》「Dhammachai Tipiṭaka Project」

:一般財団法人人文情報学研究所 - 人文情報学イベント関連カレンダー

- イベントレポート「西洋中世学会若手セミナー:西洋中世学研究者のためのデジタル・ヒューマニティーズ入門」

:アーヘン工科大学 - 編集後記

《連載》「仏教学のためのデジタルツール」第16回

仏教学は世界的に広く研究されており各地に研究拠点がありそれぞれに様々なデジタル研究プロジェクトを展開しています。本連載では、そのようななかでも、実際に研究や教育に役立てられるツールに焦点をあて、それをどのように役立てているか、若手を含む様々な立場の研究者に現場から報告していただきます。仏教学には縁が薄い読者の皆様におかれましても、デジタルツールの多様性やその有用性の在り方といった観点からご高覧いただけますと幸いです。

「デジタル版『教行信証』」

今回紹介する「デジタル版『教行信証』」は、筆者が所属している浄土真宗本願寺派総合研究所(以下、総合研究所)から、昨年2023年に公開されたものである[1]。総合研究所ホームページ(http://j-soken.jp/)にリンクが貼られており、そこから利用することができる(https://dbook.hongwanji.or.jp/signin)。

システムの紹介に先立ち、『教行信証』という著作について、その概要を述べておきたい。本書は浄土真宗の開祖である親鸞(1173~1262)の著作で、具名を「顕浄土真実教行証文類」という。親鸞が遺した多くの著作のなか、最も心血の注がれた書であり、浄土真宗の根本聖典とされる。

しかし一方で、『教行信証』は非常に難解な書物である。というのも、「文類」という題の示す通り、本書は全体の約8割が様々な仏典などの引用から構成され、親鸞の自釈は2割ほどしかない。また漢文体であることも相俟って、その内容を理解することは容易でない。特に学びはじめの方にとっては、その読解にあたって書き下し文や現代語訳のほか、註釈書なども必要となるだろう。

このような状況をうけ、「それらの諸資料を同一の画面上に表示できたら、学習の便になるのではないか」という着想から、「デジタル版『教行信証』」(以下、本システム)の開発が企画されることとなった。以下、その利用方法などについて説明していきたい。

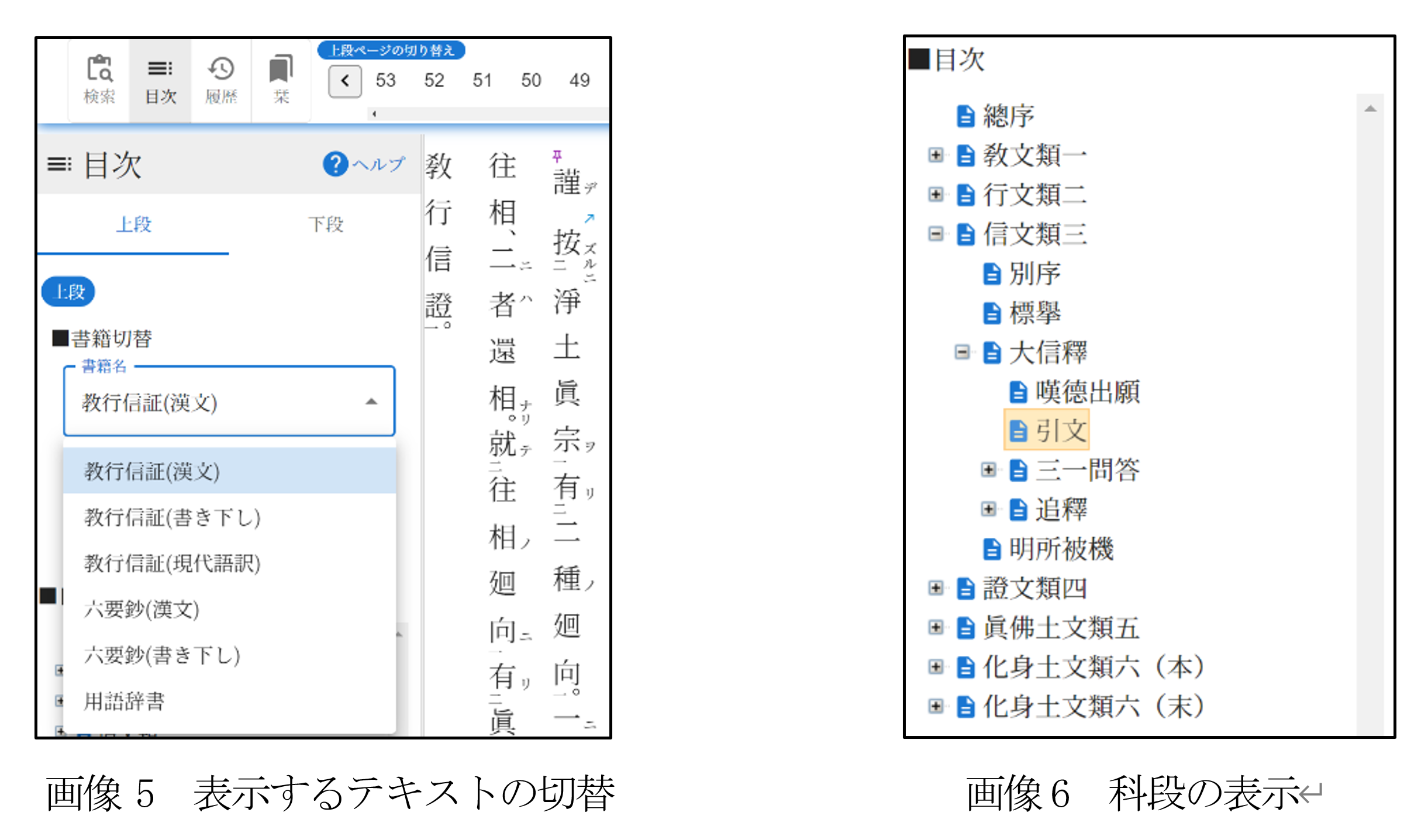

本システムには、『教行信証』に関して計5種のデータが実装されている。まず『教行信証』の本文として、①漢文・②書き下し・③現代語訳という3種類が、そして『教行信証』の註釈書として存覚(1290~1373)撰『六要鈔』の④漢文・⑤書き下しの2種類が収載されている[2]。はじめに画面を開くと、以下のように、上段に①『教行信証』漢文が、下段に②『教行信証』書き下しが表示される。そのなか、上段の任意の箇所をクリックすると、以下のように下段の対応範囲がハイライト表示される。

これによって、上段の漢文の内容が書き下し文や現代語訳ではどこに該当するのかを把握することが容易になり、内容読解の便となるだろう。また、註釈書の『六要鈔』を表示させれば、『教行信証』の任意の箇所について、どのように註釈がなされているのかも一目瞭然である。上段と下段に表示する典籍の切り替え方法については、この後の「目次について」で紹介する。

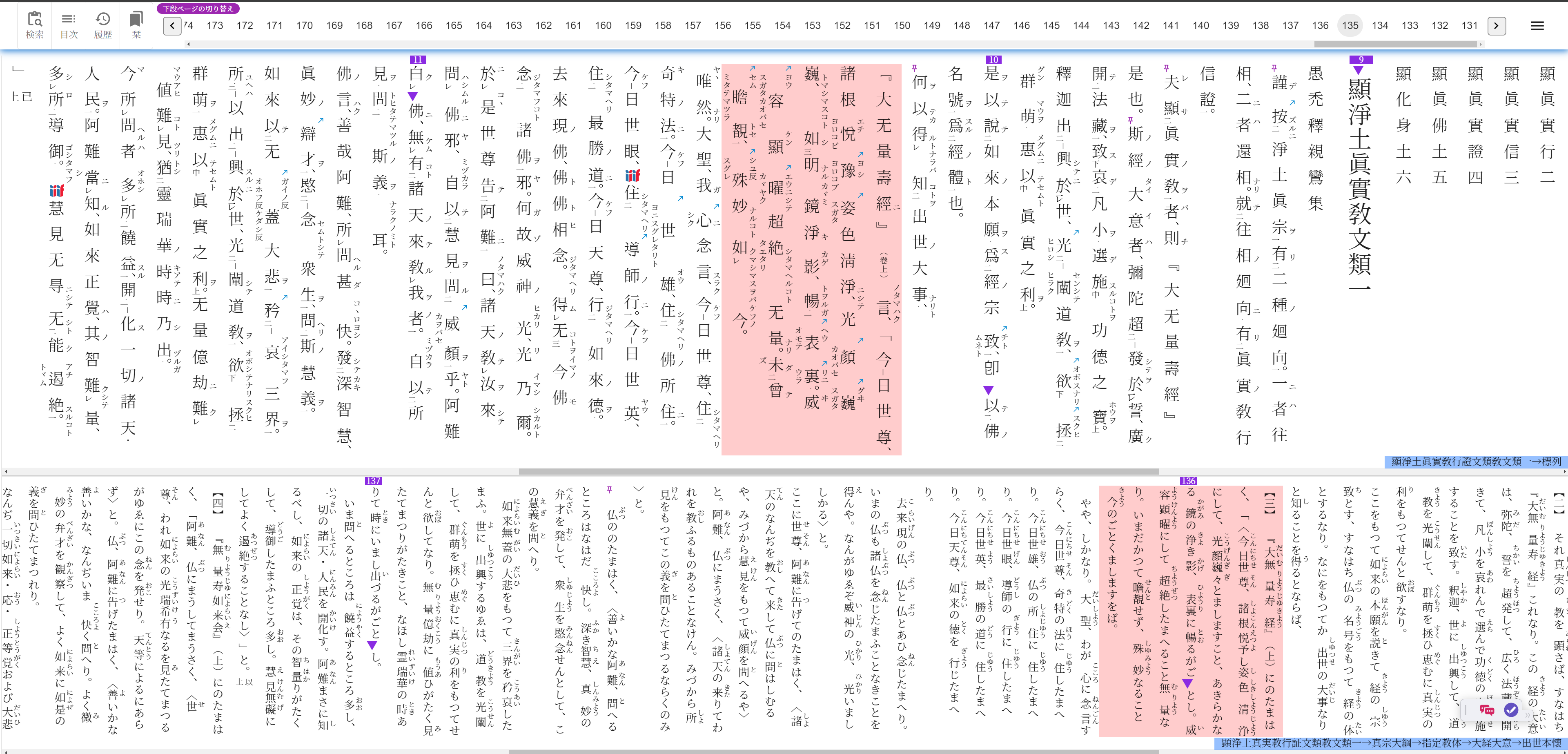

また、①『教行信証』漢文画面を見ていくと、文字の右上に青色の矢印が表示されている箇所がある。これは、校異情報が載せられたもので、クリックすると以下のように表示される(画像1)。また②『教行信証』書き下しでも同様の矢印があるが、そちらでは『浄土真宗聖典(註釈版)』第二版の脚註情報が表示される(画像2)[3]。

これらの情報を紙面で確認しようとすると、それが収録されている『浄土真宗聖典全書』第2巻および『浄土真宗聖典(註釈版)』第二版の2冊を手元に置き、それぞれを確認せねばならないが、本システムにおいては、パソコン1つでそれらの情報を得ることができる。また、縦書で表示され、返点やルビなども付されていることによって、画面上でも本文が読みやすい。そのほかにも、青と赤色で表示される IIIF(トリプルアイエフ)のボタンをクリックすると、その箇所に対応する『教行信証』坂東本の影印が表示される。これは大正11(1922)年に大谷派本願寺編纂課から出版されたもので、国立国会図書館デジタルコレクションにおいて公開されている画像にリンクをかけた形となっている(https://dl.ndl.go.jp/pid/1183665/1/8)。

●検索について

本システムには、SAT や浄土宗全書検索システムと同様に、本文検索の機能も実装されている。画面左上の検索ボタンを押すと検索枠が表示され、たとえばそこで「本願」という語を検索すると、左下の画像3のように検索結果が表示される。このうち一番上の結果を上段に表示すると右下の画像4のように表示される。ハイライト表示によって、検索した語が本文のどこにあるのかを一目で確認することができる。また検索に際しては、新旧漢字を同一視するようになっており、「佛敎」でも「仏教」でも同様の検索結果が表示されるようになっている。そのほか、句読点除外の欄にチェックを入れると、書き下し文と現代語訳において句読点を除外した検索もできる[4]。

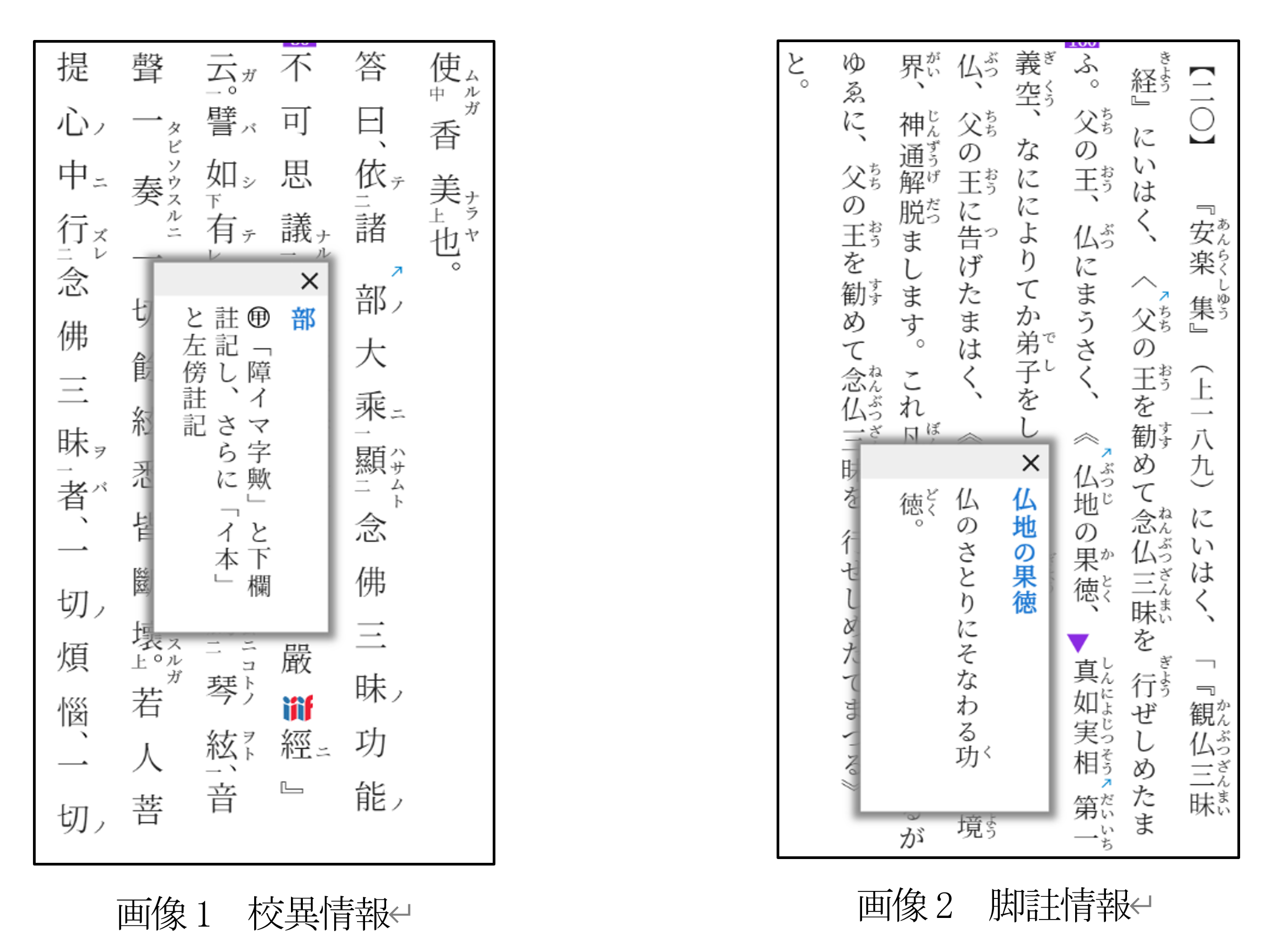

●目次について

上下段に表示するテキストの変更は、以下に示すように、画面左上の目次ボタンから行うことができる(画像5)。またその下には、『教行信証』の各巻が表示されており、+マークをクリックすると、より細かな目次がツリーとして表示される(画像6)。読みたい箇所がツリーに表示されたら、そこをクリックすることで、当該箇所にジャンプすることができる。

●栞について

そのほかに特筆すべきものとして、栞の機能についても紹介しておきたい。画面左上の栞ボタンを押し、下部分に表示される+マークをクリックすると、そこで表示されている箇所に名前を付して記録することができる(画像7)。たとえば、本システムを利用してオンラインで学習会などを行った際、どこまで読み進めたかを栞として記録しておけば、次回に読み始める箇所が明瞭となる。加えて本システムには、表示している箇所を共有できる機能も搭載されている。画面右上のメニューボタン(三本線の箇所)を押すと、「現在の表示位置を共有」というボタンが出てくるので、その URL を学習会の参加者らと共有すれば、各自のデバイス上で同じ画面を表示して学習を進めていくことなどもできる(画像8)。

以上、本システムの概要について紹介させていただいた。最後に、実際に使用してみての筆者の所感を述べておきたい。

本システムのなか、特に画期的であると感じられるのは、画面上における読みやすさである。異なるテキストを上下段に表示させ、その対応箇所が一目でわかることは非常に便利である。なかでも、『六要鈔』との対応がなされていることは非常にありがたい。というのも、『六要鈔』は『教行信証』の読解にあたってまず参照されるべきテキストであるにも拘わらず、それ自体が難解なのである。そのため、『六要鈔』が『教行信証』のどこを註釈しているのかを把握するだけでかなりの時間がかかってしまう。それが本システムでは、上段に『教行信証』を、下段に『六要鈔』を配した状態で、『教行信証』の本文をクリックするだけで、その内容が『六要鈔』でどのように註釈されているかを瞬時に知ることができる。また『六要鈔』が難解である一つの要因に、本願寺派から書き下しなどが刊行されていなかった点が上げられるが、このたび新たに『六要鈔』の書き下しテキストが実装されていることで、その点もフォローされている。

ところで筆者は、これまで他の検索システムを使う際、パソコン上で検索をかけ、実際の読解は書籍を手元に置いて紙面上で行うという、いわばアナログ的な方法を用いてきた。本文読解にあたっては、紙面の方が熟読できるような感覚があったからである。しかし、複数のテキストを同時に見比べる必要がある際、紙面では書籍間をまたいで視線を移動させねばならず、該当箇所を見失うことも多かった。その点、本システムではそれらを同一の画面上に表示できるので、見失うこともなく快適に読解を進めることができる。また前述のように、オンライン学習会などにおける活用も期待されるほか、出先で書籍が手元にない場合などにも便利である。加えて、今回紹介できなかった機能も多くあるので、ぜひ実際に使用していただき、その使い心地を試していただきたい。

- ① …『浄土真宗聖典全書』第2巻 宗祖篇上(2011年)

- ② …『浄土真宗聖典(註釈版)』第二版(2004年)

- ③ …『浄土真宗聖典 顕浄土真実教行証文類(現代語版)』(2000年)

- ④ …『浄土真宗聖典全書』第4巻 相伝篇下(2016年)

《特別寄稿》「歴史研究における「解釈行為」をモデル化する試み(2)」

本稿は前稿に引き続き[1]、デジタル・ヒストリーの観点から、歴史解釈行為のモデル化に取り組む研究を取り上げ、その概要を論じる。前稿でも述べたように、近年の研究は、種々の事象をはじめとする歴史情報のデータ構造化に加えて、それらの情報の統合に基づく「解釈の形成」という歴史研究プロセスそのものの構造化という、より一段メタな観点からの情報表現へと進展しつつある。今回取り上げるI. Frankによる研究は[2]、そうした文脈においてきわめて興味深い試みであり、歴史事象の認識や叙述についての歴史哲学的な観点も踏まえたモデリングの提案である。とはいえ、この論文は2019年に開催された First International Workshop on Ontologies for Digital Humanities and their Social Analysis で発表されたワークショップ論文であり、まとまった研究成果というよりは作業報告といった色の濃い研究であることはあらかじめ断っておく。

Frank は導入においてまず、個別の歴史事象に関しても、各々の歴史研究者による多様な観点が存在することを指摘し、それを表現することの意義を指摘する。その上で、オントロジーの設計と適用に基づくアプローチの有用性に着目し、歴史哲学の観点も踏まえた、「歴史研究者による、歴史事象に関する個々の専門知識のモデル化を支援するようなオントロジー・ベースの方法論を提供する」ことを目指すという[3]。この導入はやや意図が掴みづらい部分もあるが、つまるところ、個々の歴史研究者による異なる「解釈」を、その相違を保持したままデータとして表現するための手法を探求する、ということであろう。この点において、本研究はまさに「解釈行為」のモデル化に正面から取り組もうとする研究であるといえる。

導入に続いて、Frank はさまざまな関連研究を取り上げ、その長所・短所を概観する。ここで取り上げられる既存モデルは、Spatial History Ontology、Multiple Interpretation Data Model(MIDM)、Simple Event Model(SEM)、Historical Event Representation Ontology(HERO)、Reporting Event ODP (Ontology Design Patterns)、Event-Model-F である。これらすべてについてここで詳述することはできないが、いずれも歴史に関連する「イベント」を中心として歴史情報を表現するための、イベント・セントリックな構造化モデルである。Frank はそれぞれについて、複数解釈の表現性、イベントに関わるコンテキスト情報の表現性といった観点から批判的な評価を行っており、ここでも解釈やコンテキストの表現性が問題になっていることがよくわかる。

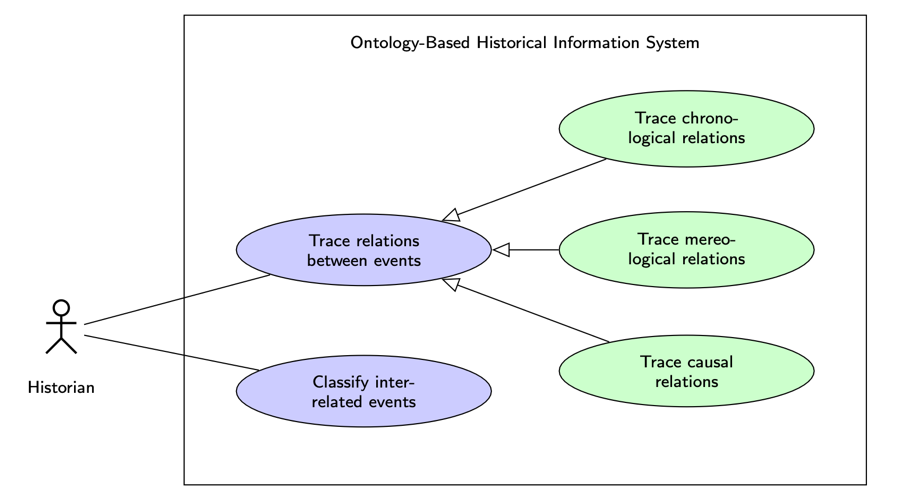

これらの既存研究やモデルを踏まえて、Frank はより詳細な構造化モデルの検討に入る。それにあたってまず取り上げられるのが、「連結 colligation」という概念である。この概念は歴史哲学の分野で用いられ、W. H. Walsh によれば、「ある出来事の他の諸々の出来事との内的関係を辿り、それを歴史的分脈の中に位置づけて説明する手続き」と定義される[4]。「連結」を軸とした連結作用概念はすなわち、広範な歴史事象を解釈という枠組みの中で連結させ、説明可能な一個の認識対象を構築するということであり、Walsh によれば、「ルネッサンス」や「啓蒙主義運動」などがこれにあたるという。このような連結作用のプロセスは、Frank も取り上げる Abell の研究によれば、「イベント間の関係性の追跡」と「関連づけられたイベント群の分類」の二つのプロセスからなり、前者はさらに「時系列関係」「部分-全体関係」「因果関係」に分けられる[5]。すなわち、時間や因果といった観点で何らかの関連を有すると思われる出来事を関連づけ、分類し、概念化する作業である。

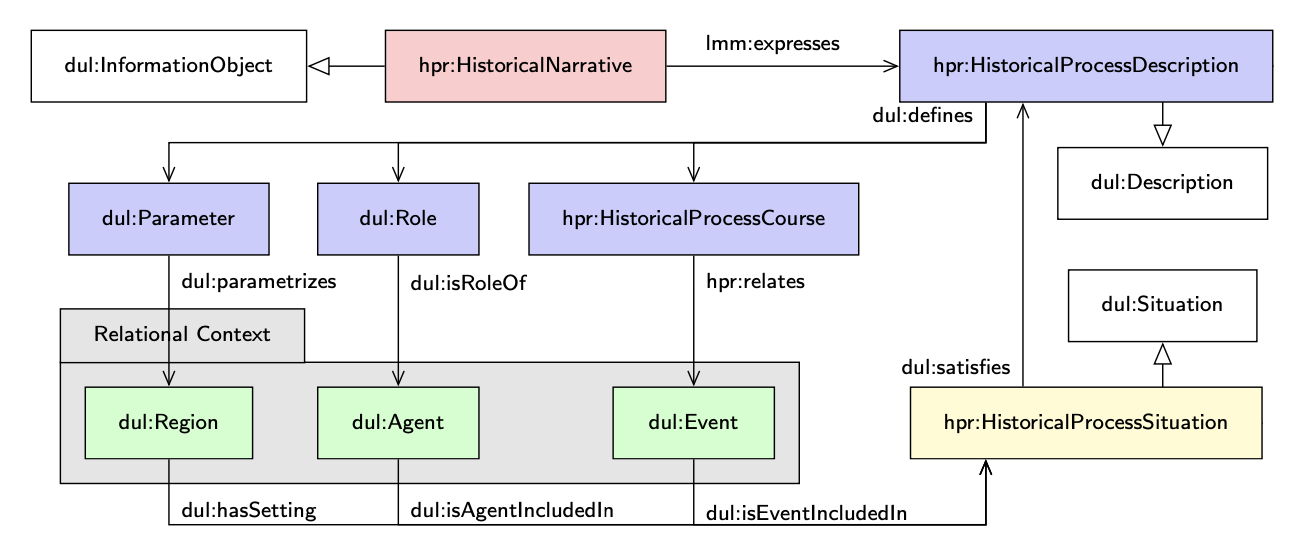

Frank の研究の中心的な課題は、このような「連結」のプロセスをデータとして構造化することであり、そのために主に依拠するモデルが、Descriptions and Situations ODP(以下、DnS)である。この DnS は、オントロジー・デザインパターンと呼ばれるものの一つで、さまざまな情報表現に共通する雛形となるモデルを提供している。ここでの共通の型とは、一定の立場や解釈の枠組みに沿って抽象化され、概念化された事象を表す Description というクラスと、そうした概念化の基盤となる具体的な事物や事象をコンテキスト化する Situation というクラスを中心とする情報記述である[6]。このように Description と Situation を区別することで、個別の事象レベルの情報と、それが抽象化・概念化された情報を分けて記述することが可能になる。とはいえ、これらの概念については言葉で説明してもなかなか分かりにくい部分があると思われるので、Frank の論文中に掲載されている概念図を図2に示す。

この図では、最上部に hpr:HistoricalNarrative というクラスが置かれているが、これは明らかに具体的な歴史叙述を表す概念である。hpr:HistoricalNarrative は、lmm:expresses プロパティによって hpr:HistoricalProcessDescription クラスを参照しており、これは DnS における Description クラスのサブクラスである。すなわちここでは、「ある特定の歴史叙述が、さまざまな歴史的事物や事象の意味連関について、一貫した解釈やナラティブに基づいて概念化された Description を表現する」という事態が記述されているのであり、hpr:HistoricalProcessDescription は言い換えれば、特定の歴史的概念(例えば、先にあげた「ルネッサンス」や「啓蒙主義運動」)に対する個々の歴史研究者の「解釈」を表す、と捉えることができる。そして、こうした諸概念は、個別のコンテキストに根ざした、具体的な歴史的「状況」を表す hpr:HistoricalProcessSituation によって補強される必要がある。この「状況」記述においては、個々の事象に関与した人物や組織といったエージェンシー、事象が生じた場所や時間といったコンテキスト情報が与えられるとともに、図1で示された「時系列」「部分-全体」「因果」といったような事象相互の関係性も記述されることになる。

このように、DnS に基づく拡張モデルの導入によって、図1で示したような「連結」のプロセスをデータとして、機械可読な形式で表現することが理論上は可能になる。すなわち、個別の事物や事象に関わる情報(Situation)から、それらを一定の解釈に基づいて意味的に「連結」することで形成される歴史的概念の描写(Description)、そして、描写に依拠して生成される歴史叙述(Narrative)までが一連のオントロジーとして設計され、歴史解釈行為そのものがモデル化されるということである。この、解釈行為のモデル化という点においては、前回取り上げた Historical Context Ontology(HiCO)とも共通性を持つが、Frank の研究ではその理論的な基盤として「連結」という歴史哲学分野の概念を取り入れ、これに沿った緻密なモデル化を行っている。そして、その必然的な帰結として、歴史事象に対しての多視点的な解釈、ひいては歴史的「現実 reality」の提示を可能にしようとしている点は高く評価されるべきである。

他方、課題もある。一つは、理論的に緻密であることと表裏を成すかもしれないが、このオントロジーに基づいて実際の歴史叙述を構造化するようなケーススタディが示されていないことである。オントロジーが緻密かつ複雑であるということは、多くの場合、実際のデータ構築が困難になることと表裏一体であり、モデルが実用に堪えうるものであることを、実例とともに示す必要があるだろう。論文中では、「連結」のプロセスにおける歴史事象間の関係性の記述に具体的にどのような語彙が用いられうるのか、各 Description における解釈のコンテキスト、すなわち解釈者やその日時といった情報をいかに記述するのか、といった点が不明確であり、直ちにデータ構造化を実践できる段階にはないとの印象を受ける。論文自体は2019年のものであるが、その後これを発展させて実際の歴史叙述に適用したという研究も、少なくとも筆者のリサーチの範囲では見出せなかった。すなわち、現状ではあくまで理論的提案の段階にとどまっており、これが何らかの形で実用段階に至るか否かについては、今後の動向を注視する必要がありそうである。

もう一つは、より本質的な問題として、「連結」という概念そのものに対する批判である。例えば、歴史哲学の分野における「連結」という概念には、歴史事象間の実在性をめぐって議論があることが知られている[7]。すなわち、歴史事象間の時間・包含・因果といった関係性が歴史の中に実在するものであるのか、それとも観察者によって外部から構築された外在的な関係性であるのか、という議論であり、この点では遅塚忠躬のいう「柔らかな実在性」という概念や[8]、よりわかりやすい表現でいえば、歴史解釈における「事実性のグラデーション」ともいえる問題に関わるのではないだろうか。筆者はこの問題の専門家ではないため、ここではこれ以上踏み込まないが、いずれにせよ、解釈過程のモデル化という過程では往々にして、こうした複雑な議論の内容が捨象され、簡潔な図式に落とし込まれてしまうという点は留意しておく必要があるように思う。