人文情報学月報第152号【後編】

目次

【前編】

- 《巻頭言》「近世史料の年代差と歴史 GIS 研究」

:九州大学大学院人文科学研究院 - 《連載》「欧州・中東デジタル・ヒューマニティーズ動向」第68回

「AI が拓くパピルス文献学の新たな地平:ウェスウィウス・チャレンジ」

:人間文化研究機構国立国語研究所研究系

【中編】

- 《連載》「仏教学のためのデジタルツール」第16回

「デジタル版『教行信証』」

:浄土真宗本願寺派総合研究所 - 《特別寄稿》「歴史研究における「解釈行為」をモデル化する試み(2)」

:ROIS-DS 人文学オープンデータ共同利用センター

【後編】

- 《特別寄稿》「Dhammachai Tipiṭaka Project」

:一般財団法人人文情報学研究所 - 人文情報学イベント関連カレンダー

- イベントレポート「西洋中世学会若手セミナー:西洋中世学研究者のためのデジタル・ヒューマニティーズ入門」

:アーヘン工科大学 - 編集後記

《特別寄稿》「Dhammachai Tipiṭaka Project」

筆者は2024年1月末に下田正弘先生(武蔵野大学教授、東京大学名誉教授)に随行して、タイのタンマガーイ寺院が古都アユタヤに設立した仏教研究機関 DCI Center for Buddhist Studies(以下、DCI)を訪問した。訪問の目的は、DCI が2010年より開始した大規模プロジェクト Dhammachai Tipiṭaka Project(以下、DTP)について、実地で調査することにあった。このプロジェクトでのデジタル技術の活用は、人文情報学においてデジタル学術編集版(Digital Scholarly Edition)と呼ばれるものの構築の取り組みとして位置付けることができ、その現状について調査するために DTP の諮問委員会(Advisory Board)のメンバーである下田先生とともに現地に赴いたのである。以下、その調査結果を踏まえ、現時点における DTP の概況について報告したい。なお、DTP の現状については、DTP のホームページで詳しい資料が随時アップされているので[1]、それも適宜参照した。

まず、DTP の目的であるが、DTP を実質的に取り仕切っているターナヴットー(Thanavuddho)博士によれば、それには二つある。一つは上座部仏教の聖典である三蔵について「決定版」を作成することである。現在の版本は Pali Text Society(PTS)版も含めて何れもわずかな写本に基づき制作されたものであり、改善の余地があるため、初期仏教の研究に資する正確かつ遺漏のない校訂テクストを制作したいとのことである。もう一つは現存する上座部仏教の聖典およびその注釈書の写本を保存し、後世に伝えることである。上座部仏教に伝わる写本の多くは貝葉と呼ばれるヤシ科の常緑高木の多羅樹の葉で残されている。その保存可能な期間は短く、数世紀もすると朽ちてしまう。そこで、DTP では Center for the Preservation of Ancient Palm-Leaf Manuscripts および Manuscript Data Collecting Center という部署を設け、タイ国内外に伝わるパーリ語で書かれた三蔵およびその注釈文献の写本を調査し、公開が認められたものについてクリーニング等を行った上で撮影を行っている。これまでに2,000ヶ所超の寺院・図書館などを調査し、10,000束超の写本を撮影してきた(写本の画像ファイルは DCI と当該の寺院・図書館等の双方で保管されている)。

DTP の手許にある写本の画像ファイルはあまりに膨大であり、校訂テクストの作成に際してそのすべてを用いることは到底できない。そこで、シンハラ文字写本5本、ビルマ文字写本5本、コム文字写本5本、タム文字写本5本、モン文字写本1本を厳選し[2]、それらに PTS 版、タイ王室版、ビルマ第六結集版、Buddha Jayanti 版を加えて、25種の異本を校訂に用いている。当初はより多くの異本を参照する方針であったが、2011年に開催された諮問委員会で、シンハラ、ビルマ、コム、タムという主要な4伝承について5本ずつ写本を選び、それを校訂の基軸とする方針が決定された。各伝承5本というのは多すぎもせず少なすぎもしない程よい数であるようで、DTP の関係者の間では「マジック5」とも言われている。実際、それぞれのテクスト伝承の特徴を捉えていく上で5本ずつの参照は有効であるとのことである。この方針の決定を受けて、Center for the Study of Ancient Palm-Leaf Manuscripts という部署において、コム文字写本の専門家であるスチャーダー・シーセットタワォラクン(Suchada Srisetthaworakul)博士を中心に膨大な写本群を調査し、参照する写本を絞り込む作業を進めている。

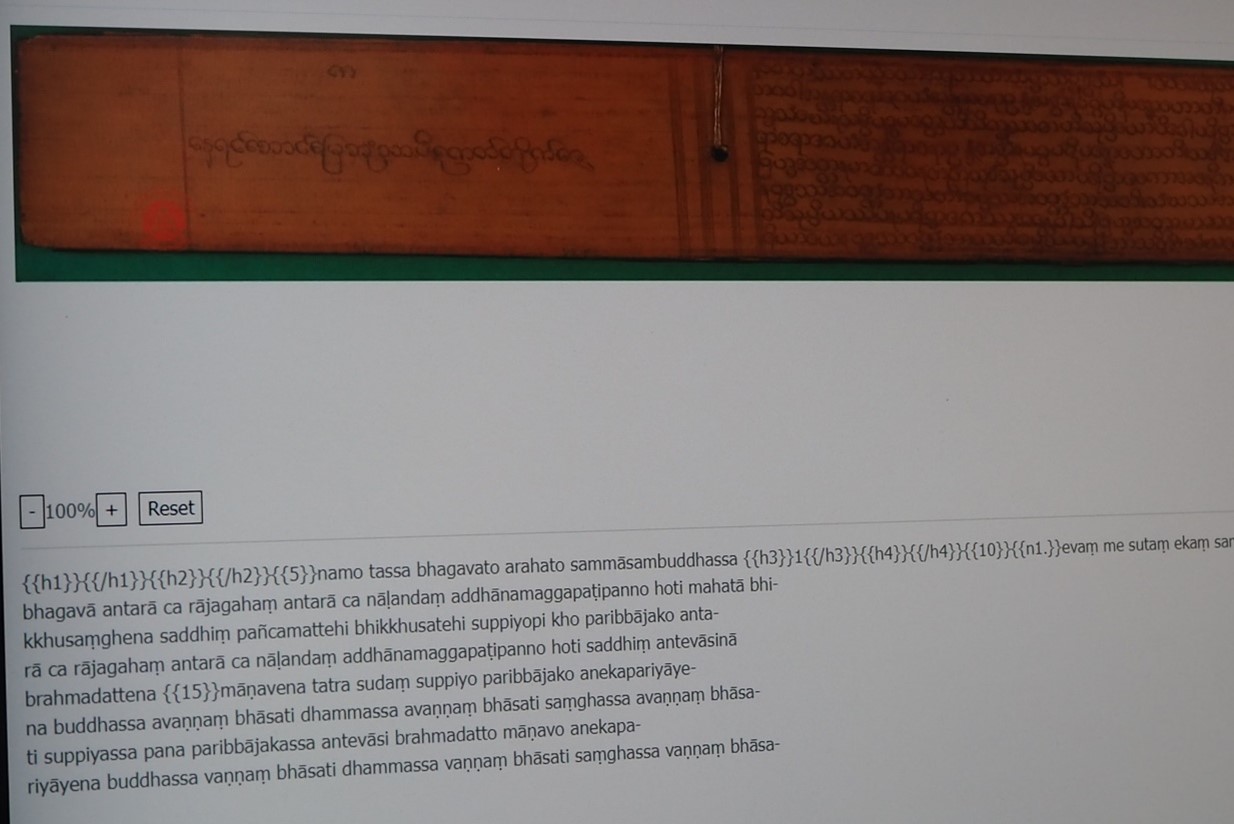

選定された写本はすべて、DTP が独自に開発した Online Data Entry of Manuscript(以下、ODEM)というプログラムを用いてローマ字転写される。転写は一から行うのではなく、ビルマ第六結集版を転写した Chaṭṭha Saṅgāyana Tipiṭaka Version 4(以下、CST 4)[3]のデジタルテクストを転用し、それを改変することで進められる。CST 4の文字列を崩さないように入力することが重要であり、転写の対象は基本的に文字に限られ、語句間のスペースやパンクチュエーションなどについては転写されない。これは諸写本・版本のテクストの異同を視覚化するために開発された次の段階のプログラム Indic Text Analysis Program(以下、ITAP)が諸写本・版本の読みを相互に対応づけることを容易にするためである。

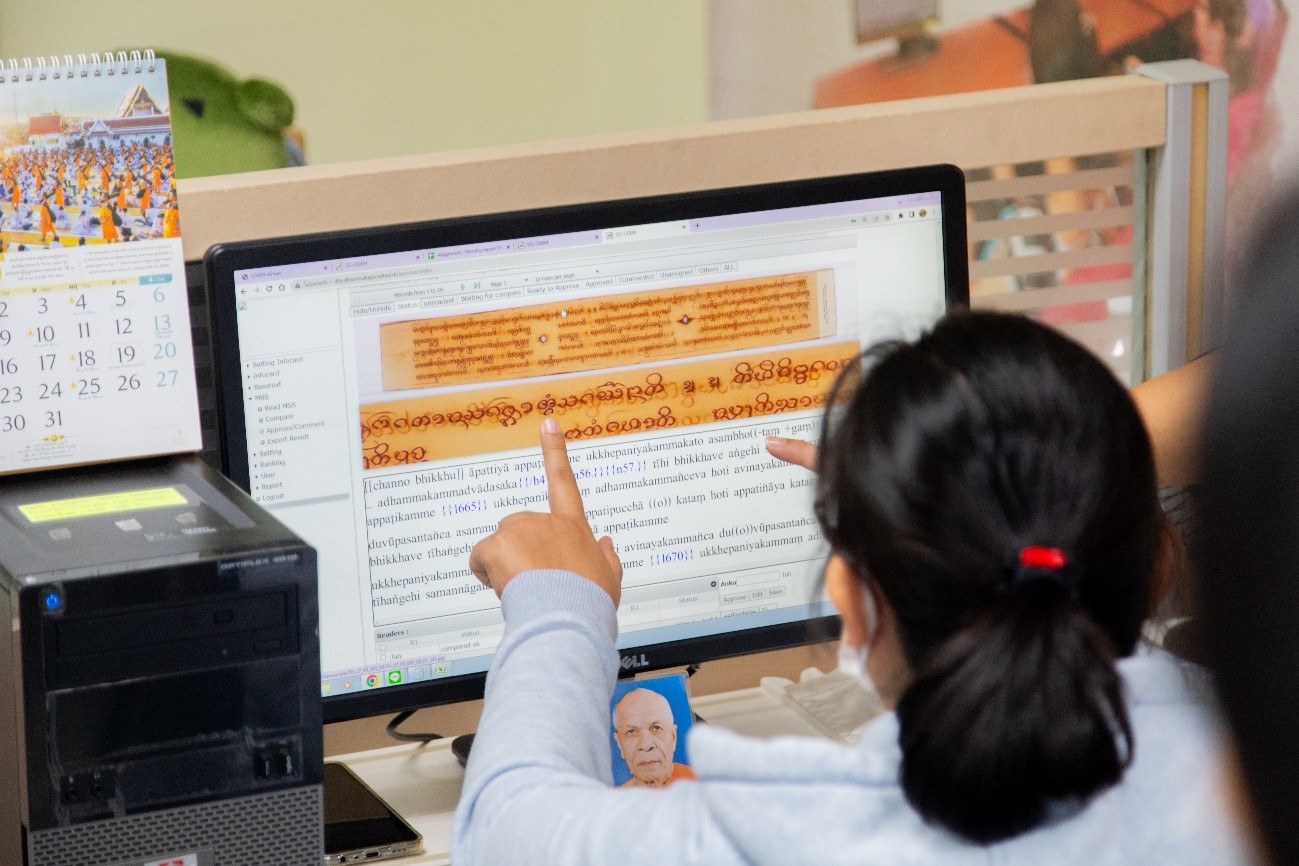

転写は DTP が特に重視している作業工程の一つであり、一つの写本につき三人の作業者がこれに携わる。先ず、二人の作業者が ODEM を用いて個別に転写テクストを作成していく。次に、ODEM の比較機能で表示される両者の転写テクストの相違箇所について各人が改めて写本と引き比べ確認していき、自らの転写ミスであると認識した箇所について修正していく。この修正作業は両者の転写テクストが完全に一致するまで続けられる。続いて、写本についてより専門的な知識をもつ三人目の作業者が、出来上がった転写テクストを改めて写本と引き比べ、確認作業を行う。

この転写作業は、PTS 版、タイ王室版、ビルマ第六結集版、Buddha Jayanti 版という4種の版本についても同様の仕方で行われる。PTS 版については、1996年にタンマガーイ寺院が Pali text: Buddhist canon CD-ROM (Bangkok : Dhammakaya Foundation) を出版しており、そのデジタルテクストを用いることも可能であったはずであるが、改めて CST 4のデジタルテクストをもとにして入力作業を行っている。また、ビルマ第六結集版についても、第六結集(1954~1956年にヤンゴンで開催された仏典の編纂会議)に際して出版された紙媒体の版本に基づき改めて入力作業を行っている。その他、タイ王室版および Buddha Jayanti 版についても、デジタルテクストは存在するが、それらを用いずに再度入力している。これは二度手間と映るかもしれないが、既存のデジタルテクストは元となった版本を忠実に再現していない可能性があるので、正確なデジタルテクストを作成するためには欠かせない作業である。ただし、このような作業を行う理由はそれだけではなく、ITAPを用いて諸写本・版本の読みを効率的に対応付けるためにも必要だからである。

続いて、ODEM で作成した転写テクストを用いて、諸写本・版本の対照表を作成することになる。ITAP に備わった機能により諸写本・版本の語句の80%程度は自動的に対応付けが行われるが、残りの20%程度については手動で対応付けを行う必要がある。この手動での作業についてはDTP 内部でも非効率との認識があり、現在、別の方法を模索しているという。このことについて人文情報学研究所の永崎研宣先生にお伺いしたところ、TEIで異読を入力して、ITAP のお手本となったとされる CollateX というプログラムを用いて、異読を対照表示させる方法もあるとのことである。例えば、CST 4の読みと諸写本・版本の異読を入力するには <app>, <lem>, <rdg> といったタグを用い、CST 4の読みを紙媒体の版本に基づき修正するには <choice>, <sic>, <corr> といったタグを用いてテクストをマークアップし[4]、それを CollateX で表示するということなのであろう。

諸写本・版本対照表の作成が終わると、いよいよ校訂作業に進むことになる。ITAP にはすべての写本・版本で読みが一致する語句については黒で表示し、一致しない語句については青で表示する機能があり、主に後者に着目して校訂作業は行われる。この校訂作業を担うのが Tipiṭaka Research Center という部署であり、バンチャード チャオワリットルアンリット(Bunchird Chaowarithreonglith)博士を中心に国際的な研究者チームにより運営されている。日本からは山中行雄博士が Chief Editor として加わっている。

校訂作業は複数人で行われ、一つのテクストにつき正副二名の校訂者が選任され、両者で協議しながら進められる。読みの選定に関する最終的な判断は校訂者に委ねられているが、先にも述べたように、初期仏教の研究に資するテクストを作成するというのが DTP の校訂作業の基本方針である。勿論、現存の写本は数世紀しか遡ることができないので、そこから原型(archetype)に至りつくことは難しい。しかし、伝承ごとに5本の写本を見ていくことで、各伝承に特有の読みを見極めたり、伝承間の影響関係を推定したりすることができる場合がある。このように諸写本・版本の校合作業を根気強く行うことで、より古いと思われる読みを見定めていく。ただし、どれがより古いのか判断が難しく、一つの読みに絞り込むことができないことも少なくないようである。そのような場合にはシンハラ伝承の読みや歴史的語形を優先させる措置を取っている。

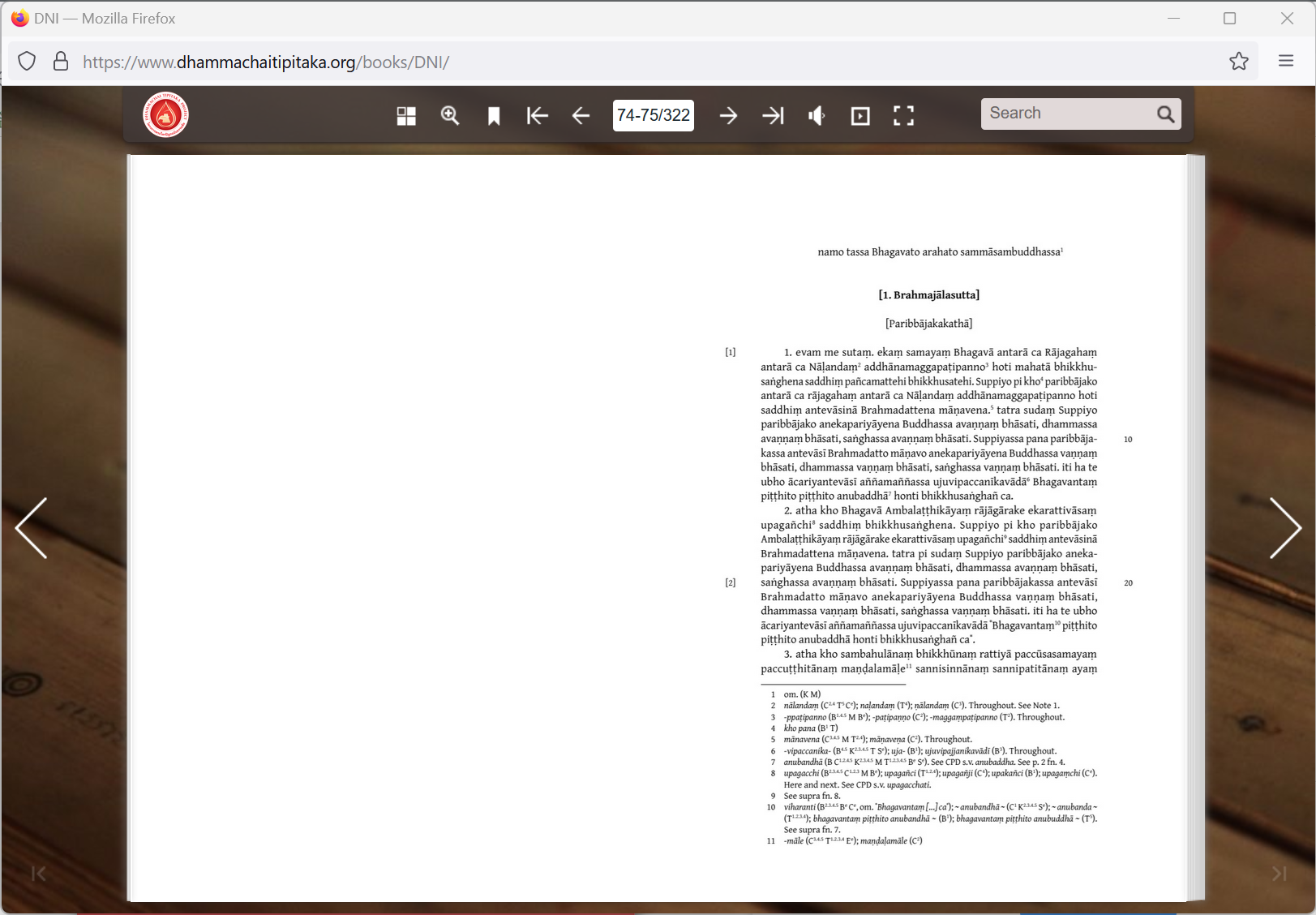

以上の校訂作業が完了すると、Media and Publication Center という部署に送られ、DTP のホームページで Text と E-Book という二つの形態で公開されることになる。両者の内容は同じであるが、表示形式が異なり、Text は異読が文末注というかたちで示され、E-Book は紙の本と同じ形態をとり、異読は各頁の脚注に示される。何れも本文だけでなく、注記についても検索が可能である。

現時点では、DTP は Text と E-Book の二つを最終的な公開形態として位置づけているが、実は、もう一つ D-Tipitaka[5]という形態が存在する。まだ本格的に稼働していないが、これには異読情報が網羅的に載るとされる。Text と E-Book には、紙幅の都合で、校訂者が重要と見做した異読のみが掲載されているが、D-Tipitaka には紙幅の制限がないので、すべての異読が掲載されるという。更には、それらの読みは写本の画像ともリンクされるとのことである。あらゆる読みについて写本という証左をその場で確認できるということであり、その点で D-Tipitaka は今までにない三蔵の校訂テクストになるのではないかと思われる。

この D-Tipitaka の制作を担っているのが Digital Humanities Center という部署である。現在、ソムキャット・ヤシントゥ(Somkiat Yasindo)博士を中心とするスタッフ3名で運営されている。D-Tipitaka はまだ設計段階にあり、写本画像とのリンクを最重要の課題として位置づけつつ、その他、TEI 化など様々な可能性について検討中のようである。もし、それが実現され、私個人の願望ではあるが、英訳やパーリ語辞書とのリンクもなされるようなことがあれば、これまでにないパーリ語テクスト研究のワークプレイスが出現することになるだろう。

今回の調査を通じて DTP が有望なプロジェクトであるという実感を持ったが、仏教学界における DTP の認知度は未だ低いものがある。筆者は DTP が2023年春に公表した『ディーガ・ニカーヤ』第1巻(戒蘊品)の校訂テクスト[6]を論文発表で用いている研究者をまだ見かけたことがない。恐らく、多くの研究者はこの新校訂テクストへの判断を留保し、様子見している段階にあるのではないかと思われる。2024年2月現在、これ一冊しか出版されていない状況を踏まえると、それは妥当な判断とも言えよう。

しかし、DTP がこの一冊の出版だけで終わる可能性は低いのではないだろうか。多くの研究者が最も危惧しているのは続編が出ないことであろうが、DTP の人員規模や作業工程の整備状況を踏まえると、今後はこれまでよりペースを上げて続編の出版を進めていくのではないかと思われる。現在の人員規模は、アユタヤの DCI だけでも約30名にのぼり、それにタイ国内外で活動する人員を加えると、専属の研究員・職員だけで100人を超える。また、数年かけて様々なプログラムを構築し、5年ほど前からは撮影・転写・校訂を効果的に進めるためのシステムが稼働している。世界的に著名な研究者たちも DTP に積極的に関与しており、諮問委員会のリストにはパーリ学およびインド仏教学の権威であるオスカー・フォン・ヒニューバー(Oskar von Hinüber)、リチャード・ゴンブリッチ(Richard Gombrich)、マーク・アロン(Mark Allon)、森祖道、下田正弘などの名が連ねられている。また、北京大学の段晴教授(故人)・范晶晶准教授やオックスフォード大学のケイト・クロスビー(Kate Crosby)教授が三蔵の翻訳作業を DCI と共同で進めている。今後の出版計画について明確な予定は伺っていないが、近いうちに『ディーガ・ニカーヤ』の残り部分および『マッジマ・ニカーヤ』を出版する予定であるとのことであり、それらが実際に出版されたならば、潮目が大きく変わり、DTP の新校訂テクストはパーリ語テクスト研究の新たな拠り所として仏教学界で広く認知されるようになるのではないかと思われる。

人文情報学イベント関連カレンダー

【2024年4月】

-

2024-4-4 (Thu), 8 (Mon), 18 (Thu), 22 (Mon)

TEI 研究会https://tei.dhii.jp/於・オンライン

【2024年5月】

-

2024-5-2 (Thu), 6 (Mon), 16 (Thu), 20 (Mon), 30 (Thu)

TEI 研究会https://tei.dhii.jp/於・オンライン -

2024-5-18 (Sat)

第135回人文科学とコンピュータ研究発表会http://jinmoncom.jp/index.php?CH135於・京都大学人文科学研究所 -

2024-5-25 (Sat)~26 (Sun)

情報知識学会第32回(2024年度)年次大会https://www.jsik.jp/?2024cfp於・慶應義塾大学三田キャンパス

【2024年6月】

-

2024-6-3 (Mon), 13 (Thu), 17 (Mon), 27 (Thu)

TEI 研究会https://tei.dhii.jp/於・オンライン

Digital Humanities Events カレンダー共同編集人

イベントレポート「西洋中世学会若手セミナー:西洋中世学研究者のためのデジタル・ヒューマニティーズ入門」

2024年2月13日、東京大学本郷キャンパスにて西洋中世学会2023年度若手セミナー「西洋中世学研究者のためのデジタル・ヒューマニティーズ入門」が開催された。西洋中世学会では年一回、若手研究者支援や西洋中世世界の魅力発信を目的として「若手セミナー」を開催している。過去にはたとえば「頭と舌で味わう中世の食文化:レクチャー編(2021年度)・実食編(2022年度)」がおこなわれた[1]。2023年度には、はじめて DH が取り上げられることになり、筆者は実行委員として企画・運営にたずさわった。当日のプログラムを以下に掲載する。

【プログラム】

13:30–13:50 趣旨説明

纓田宗紀(アーヘン工科大学)

13:50–15:10 TEI―文字史料をマークアップしてみる

小風尚樹(千葉大学助教)・永崎研宣(人文情報学研究所主席研究員)

15:30–16:50 IIIF―西洋中世写本の画像を加工してみる

小川潤(人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)特任研究員)・中村覚(東京大学 史料編纂所 助教)

17:00–17:30 ディスカッション

30名以上の参加者が集まり、全員が自身のパソコンを実際に操作して作業を進める実習を行った。講師の方々のサポートを受けながら全員が集中して作業に取り組み、非常に活気のあるセミナーとなった。当日の参加者によるレポートは、『西洋中世研究』16号(2024年末刊行予定)に掲載されるため、実習の内容紹介については学会誌にゆずりたい。以下本記事では、冒頭の趣旨説明で筆者が紹介した、西洋中世学と DH のかかわりの歴史についてごく短くまとめる。もちろん、これは「デジタル中世学」(Digital Medieval Studies)の過去・現在の取り組みを網羅するものではなく、大まかな概略に留まることをお断りしておきたい。なお当日使用したスライドは筆者のリサーチマップで公開している[2]。

まず、そもそも DH は中世学から生まれたといって差し支えないだろう。周知のように、1940年代にイタリアの神学者ロベルト・ブサが IBM 社の協力を得て構想したトマス・アクィナス(c. 1225–1274)の著作のインデックス作成プロジェクトが、DH の起源とみなされているからである。これは同時にデジタル中世学の起源でもある。

当初はヒューマニティーズ・コンピューティングと呼ばれた研究領域・研究手法の活性化に、中世学も少なからず貢献してきた。1966年に Computers and the Humanities 誌が創刊されると、誌上では中世テクスト(とりわけ中世イギリス文学)を扱う研究がさかんに発表された。1971年には、ミシガン州のカラマズーで毎年開催される国際中世学会で、はじめてデジタル中世学のセッション “The Medievalists and the Computer” が組まれた[3]。アメリカの研究者が中心となって進められていたデジタル中世学は、その後まもなくヨーロッパにも波及する。1979年には、フランスの IRHT(テクスト史研究所:L’Institut de recherche et d’histoire des textes)によって Le médiéviste et l’ordinateur 誌が創刊されると、フランス古文書学校の伝統と融合しながら、さまざまなジャンルの史料分析にコンピュータ技術を適用する研究があらわれるようになった。20世紀後半をつうじて少しずつ欧米諸国の研究環境に根づいていったデジタル中世学は、今世紀に入ると同時に大きな研究動向を形成し始める。2001年にはドイツ・バンベルクで、2002年にはイタリア・パヴィアで、実践ワークショップを含むデジタル中世学の研究集会が開催された[4]。

デジタル中世学の歴史において画期となったのが、2003年にウェブコミュニティ Digital Medievalist が開設されたことである[5]。ここでは、デジタル中世学に関する研究プロジェクトの紹介、ワークショップ・サマースクールの告知といった情報が集まり、近年では DH にかかわる口頭研究発表のウェビナー動画や要旨を共有・保存するリポジトリも作成された。2005年からはデジタル中世学の査読つきオンライン・ジャーナルの刊行を続けている。2023年にはコミュニティの20周年を記念して、グラーツで開催された DH 2023で成果をふりかえるポスター発表がおこなわれた。

DH という言葉が人口に膾炙し始めたのは、2004/5年ごろといわれる。それと同時期に大きな波となったデジタル中世学は、DH の発展に大きく貢献した。デジタル文献学(Digital Philology)、デジタル古書体学(Digital Palaeography)、デジタル古書冊学(Digital Codicology)、デジタル文書形式学(Digital Diplomatics)といった、史資料そのものを研究する基礎学にコンピュータ技術を提供する諸分野は、現在にいたるまでデータの共有と方法論の洗練を推進している。その一端は『欧米圏デジタル・ヒューマニティーズの基礎知識』で紹介されているので、ぜひ参照されたい[6]。2017年から2019年にかけては、アメリカ・フランス・ドイツそれぞれで、中世学の有名な学際的ジャーナル上でデジタル特集が組まれ、各国の視点からデジタル中世学の歩みと到達点が示された[7]。各特集で共通して確認されたのは、中世学が DH の起源から現在まで、つねに DH の敏感な受容者であるだけでなく、主要な推進役を担ってきたことである。

最後に、直近の2022年と2023年にはデジタル中世(学)をタイトルに冠した書籍が、それぞれアメリカ・イタリアの研究者によって編まれたことも紹介しておきたい[8]。

◆編集後記

2023年度も終わり、いよいよ2024年度を迎えることになります。2023年度は、補正予算でオープンアクセス加速化事業に100億円が計上されたことで、政府としてもその方向性をより強く後押ししていく流れがいっそう明確になりました。そして、2024年度からは、科学研究費助成事業(科研費)が申請時に「データ管理計画(DMP)」の提出を義務づけることになります。全体として、海外先進国で推進されるオープンサイエンスへと日本も参画していく流れがますます明確になってきています。人文学分野でも欧州や北米では着々とオープンアクセスやオープンデータへの流れが政策的に形成されつつあり、日本でも人文学DX(デジタル・トランスフォーメーション)を含む事業のために来年度1億円が計上されたところです。

日本の人文学で成果公開と言えば、商業出版社から書籍として成果を刊行して販売することが一般的ですが、これはいわば、研究成果公開に関わる業務を商業出版社と流通会社に委ね、その成果を利用する際には利用者にも一定の負担を求める仕組みであると言えます。購入者の多くが私費でそれを購入しているのであれば、それは、多くの人から少額の研究成果公開費用を徴収して成立しているということであり、今風に言えばマイクロ・クラウドファンディングといってもよいでしょう。そのような仕組みを長らく維持してきたエコシステムは、なかなかに精妙なものであると思えます。

とはいえ、購入者が公費使用ばかりになってしまうのであれば、公費で作成して流通させた成果を公費で購入する、ということになってしまいます。それならばむしろ、公費での購入の費用にあたる分を作成と流通の方に回せば、成果を利用する際に費用をとられなくてもよくなるのではないか…?近年の研究成果としての学術論文のオープンアクセスへの流れにはそういう考え方も背景にあるようです。

それでは、人文学はこの流れに今後どう対応していけばよいのでしょうか。人文情報学/デジタル・ヒューマニティーズにおけるこれまでの取り組みや成果は、この課題におそらく色々な角度から貢献が可能です。今後の課題として、筆者としても様々な観点から検討と実践を進めていきたいと思っております。

少し話が大きくなってしまいましたが、メールマガジンとしては、引き続き、大きな話題から小さな課題まで幅広く人文情報学に関わるテーマを取り扱っていく予定です。2024年度も、ご愛読のほど、よろしくお願いいたします。(永崎研宣)